SEやプログラマーでなくても理解しておきたい入力チェックの基本・入力チェックの種類について解説します。

入力チェックとは、社内システムやWebサイトなどの各種入門画面を持つシステムにおいて、ユーザーからの入力データが予想される形式や範囲に適合しているかどうかを確認するプロセスを指します。

この記事では、必須チェックや相関チェック、外字チェック等々、入力チェックの種類とその意味について丁寧にご説明いたします。

システムエンジニアやプログラマーであれば知らないと恥ずかしい超・基本知識の1つです。是非最後までご覧ください。

入力チェックとは

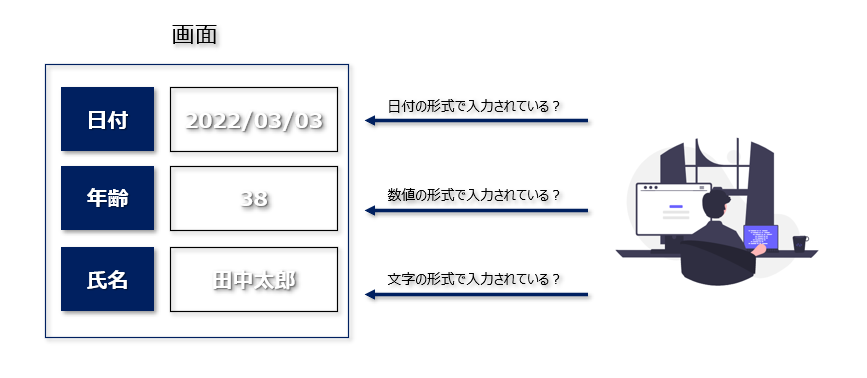

入力チェックとは、ユーザーからの入力データが予想される形式や範囲に適合しているかどうかを確認するプロセスのこと。

例えば「生年月日」を入力する項目であれば正しく「〇〇〇〇/〇〇/〇〇」の形式で入力されているかどうか?を判定するのが入力チェック(=この場合は形式チェック)です。

入力チェックは、システムやアプリケーションの正常な動作を保証するために重要な役割を果たしています。ユーザーが誤った形式のデータを入力した場合、システムはそれを適切に処理できず、エラーや不正な操作が発生する可能性が出てきます。

入力チェックと似たような意味をもつ「バリデーション」について少しだけ補足します。

「バリデーション」と「入力チェック」は、両方とも入力データの検証に関連する用語ですが、微妙に異なる意味で利用されます。

「入力チェック」とは、入力データが予想される形式や範囲に適合しているかどうかを確認するプロセスを指します。

たとえば入力されたデータが数値である場合、それが数字のみで構成されているか、負の値ではないか、または特定の範囲内の数値であるかどうかを確認します。

一方、「バリデーション」は入力データが意図した用途に適しているかどうかを検証するプロセスを指します。つまり、データが予想される形式や範囲に適合しているだけでなく、システムやアプリケーションの要件や規則にも適合しているかどうかを確認します。

たとえば、ユーザーの登録フォームにおいて、パスワードが一定の強度基準を満たしているか、または入力されたメールアドレスが有効な形式であるかどうかを確認することができます。

つまり、入力チェックは入力データの形式や範囲の検証に重点を置いているのに対し、バリデーションはデータの用途や要件に適合しているかどうかを検証しています。

入力チェック

入力チェックは、ユーザビリティを考慮し、画面の上から下・左から右の項目順でチェックすることが基本です。

入力チェックには大きく分けて7種類のチェックが存在します。

現場やシステムの種類に応じて多少呼び方が異なる場合もあります。その点あらかじめご了承ください。

1.必須チェック(必須入力チェック)

最も基本形です。

項目に値が入力されているかどうかのチェックです。必須チェックには、「ある項目を選択したら関連項目も必須入力とする」条件付き必須チェックがあります。

例)転記日付が入力されていること

2.項目長チェック(文字数チェック)

入力された文字数が指定された文字数であること、もしくは指定された文字数以内であることをチェックします。

例1)備考欄は30文字以内であること

例2)契約番号は5桁で入力されていること

3.属性チェック

属性とは、文字/数字/日付などのデータ型のことです。

入力された項目が、指定されたデータ型と一致していることをチェックします。

ちなみに、同じ文字といっても「ひらがな」なのか「カタカナ」なのか、全角なのか半角なのか、細かく指定することも可能です。

例)日付項目に日付以外の値が入力されていないこと

4.相関チェック

相関チェックは、複数の項目に入力された値の妥当性のチェックです。

項目Aの入力値と、項目Bの入力値と、項目Cの入力値と、・・・に妥当性があるかどうかを制限するチェックです。

例)転記日付が登録日付より前の日付ではないこと

5.存在チェック

入力値に関連するデータがシステム(データベース)に存在しているかどうかをチェックします。

マスタの値から選択する場合などに用います。

例)勘定コードマスタに存在する勘定コードが入力されていること

6.外字チェック

外字とは、システムに存在しない文字のことです。

つまり、最新のパソコンからであれば入力できるものの、システムには登録されていない文字のことです。「㉚」とか、特殊な文字をよく使う場合には必須です。

外字チェックとは、入力された項目に外字が指定されていないことをチェックすることです。

このチェックをしない場合、プログラム停止か、うまくいっても文字化けします。

例)備考欄にS-JIS以外の文字が入力されていないこと

7.権限チェック

入力された値によるデータへのアクセス権限をチェックします。

例えば、人事システムにおいて給料を確認する際に「自分以外を指定していないか」をチェックするなどというのが代表的な使い方です。

例)指定された会社コードの参照権限があること