このページではネットワークを学ぶ上で基本となる「媒体共有型ネットワーク」と「媒体非共有型ネットワーク」の違いを分かりやすく解説します。

参考 ネットワークとは?

この2つの違いをきちんと理解することで、基本情報技術者試験やネットワークスペシャリスト試験などで出題されるコンテンション方式やCSMA/CD方式の意味や必要性が分かるようになります。

ネットワークエンジニアを目指す方であれば基本中の基本として押さえておきたい重要知識です。是非最後までご覧ください。

媒体共有型ネットワークとは?

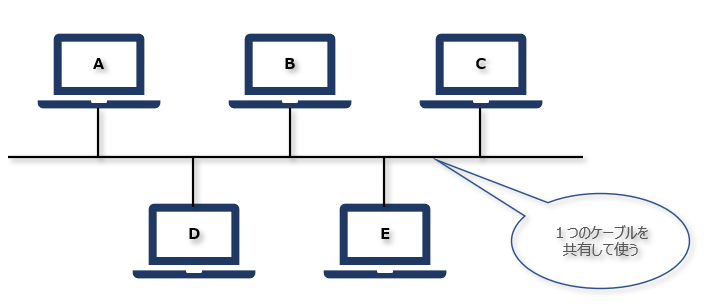

媒体共有型ネットワークとは、その名の通り通信機器と通信機器をつなぐ媒体(=ケーブル)を共有するネットワークのことです。

上記の図ではコンピュータA~コンピュータEのすべてのコンピュータが1つのケーブルを共有する形でネットワークを構成。互いに通信を行う場合は、そのケーブル上に電気信号を流し相手と通信を行います。

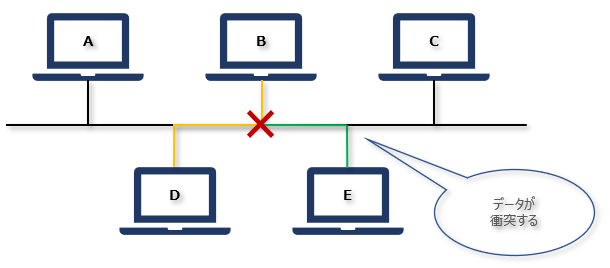

媒体共有型ネットワークでは、例えば1つのコンピュータがデータを送ろうとした場合、もしまた別のコンピュータがデータを送っている最中だった場合、データ(=電気信号の波)同士が衝突(=コリジョン)してしまいます。

電気信号が同時に流れ衝突が発生すると、データは破損され結果として相手と適切な通信を行うことが行えません。

したがって、媒体共有型ネットワークではこの衝突を回避するための仕組みが必要となります。この衝突回避の仕組みとして有名なのがコンテンション方式・CSMA/CD方式・トークンパッシング方式です。

媒体共有型ネットワークは初期のイーサネットやFDDIと呼ばれる通信で用いられていました。

が、大規模なネットワークになると欠点が多く、現在では次に説明する媒体非共有型ネットワークが主流です。

媒体非共有型ネットワークとは?

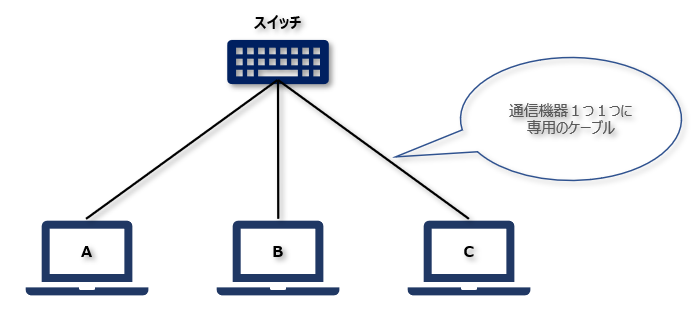

媒体非共有型ネットワークとは、その名の通り各通信機器が媒体を共有せず占有するネットワークです。

各通信機器はスイッチと呼ばれる機器に直接接続され、そのスイッチがデータを整理・転送することでデータの衝突を避ける仕組みです。

参考 L3スイッチとは?

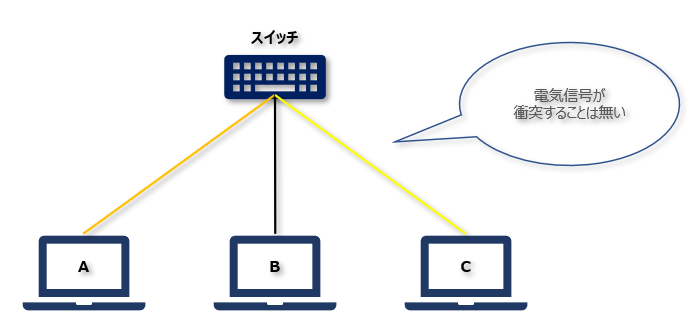

この方式であれば、例えばコンピュータAとコンピュータCが同時にコンピュータB宛にデータを送ったとしても、ケーブルを共有しているわけではないので電気信号が衝突する心配はありません。

媒体非共有型ネットワークは、現在のイーサネットで広く活用されている方式で多くの家庭や会社ではこの方式のネットワークが主流です。

参考 イーサネットとは?

媒体共有型ネットワークでは、電気信号の衝突(=コリジョン)を回避する仕組みが不要となるのでその分効率の良い通信が行えると言うことになります。

媒体共有型は、複数のデバイスが一つの通信媒体を共有するため、衝突が起こりやすくなりますが、設定はシンプルです。一方、媒体非共有型は、各デバイスが専用の通信路を持つので、衝突が少なく、効率的な通信が期待できますが、設備や管理がやや複雑になることが挙げられます。

ネットワーク学習の決定版(ネットワークエンジニアを目指すなら必見!)

↑ページ数が多く誰でも手軽に読める内容ではありませんが、ネットワークエンジニアであれば、ほぼ全員が一度は読んだことがある超・有料書籍。是非一度読破しておきたい1冊のご紹介です。

読者特典> 0から学ぶネットワーク入門