SAPの財務諸表バージョンとは、財務諸表(損益計算書や貸借対照表など)の表示方法や構造を定義するためのフレームワークです。

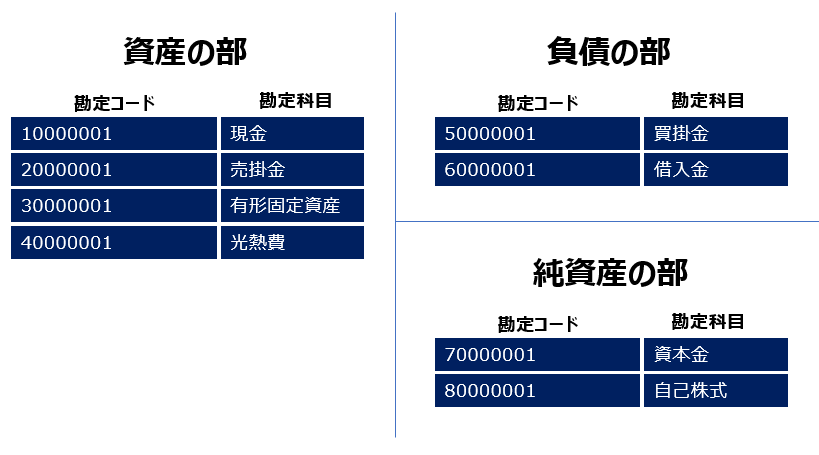

簡単に説明すると、勘定コードごとの合計金額を財務諸表のどの部(資産・負債・純資産)の金額として集計するか?を指定する仕組みです。

かつ、その構造を複数セット保持することができる、というのがSAPにおける財務諸表バージョンの要約です。

このページでは財務諸表バージョンとは何か?どのように設定するのか?を1からわかりやすく解説します。

SAPエンジニア(特にFIコンサル)を目指す方であれば知らないと恥ずかしい超・基本知識の1つです。是非最後までご覧ください。

財務諸表バージョンとは

SAP・FIモジュールの大きな目的の1つが財務諸表の出力。この財務諸表を出力する際の構造を定義するのが財務諸表バージョンの役割です。

企業の経済活動に関する財務情報をまとめて表示した報告書のこと。

財務諸表とは、簡単に言うと "どの取引をどれだけ行ったか" "費用・収入などの分類ごとに金額の合計値はいくらか" を国に報告する書類。つまり、勘定科目ごと(勘定コードごと)にどの分類の残高として財務諸表を出力するのか?を定義するのが財務諸表バージョンです。

勘定コードとは、勘定科目ごとに割り当てられているコード(数字)のことであり、会計転記を行う際には必ずこの勘定コードが必要です。

したがって財務諸表を出力する際には勘定コードの残高をどの部の残高として出力するのか?を指定することで、財務諸表の出力構造を決定することになります。

名前に「バージョン」がつく意味

財務諸表バージョンに「バージョン」がつく理由は単純に「いろんな種類の構造を作れるから」です。基本的には、財務諸表は1種類だけ作っていれば問題ないのですが、例えば日本とアメリカにそれぞれ会社がある企業を考えてみましょう。

この場合、SAPの設定一つで日本向けの財務諸表、アメリカ向けの財務諸表を同時に作る必要が出てきます。

SAPはそういった場合でもSAP1つで対応できるようにしているのです。

日本国内だけの企業でも、複数の財務諸表バージョンを持っておいて必要に応じて使い分けをする可能性もあります。

実際の設定画面を見ていきながらより具体的なイメージができるようにしていきましょう。

財務諸表バージョン定義画面

以下の画面が財務諸表バージョンの定義画面です。

利用しているバージョンやGUIの設定によって多少画面の見た目が異なる可能性があります。

財務諸表バージョン:コード

財務諸表バージョン自体のコードを設定します。

英数字4文字で定義します。実際に財務諸表を出力するときに、このコードを指定するため分かりやすいコードにする必要があります。

よくあるコード設定方法としては、「会社コード=財務諸表バージョン」で定義することが多いです。

会社コードは、財務諸表の出力単位で設定するため基本両者は一致するという考え方です。

財務諸表バージョン:名称

説明不要ですが、この項目に指定した名前が直接SAP利用者の目に触れるので「技術的な名称」を指定するのではなく、正式な財務諸表名を設定します。

財務諸表バージョン:言語更新

財務諸表を出力する際の言語を割り当てます。日本語であれば ”JA” を指定します。

もし、英語版の財務諸表を出力する要件があれば、出力する階層構造が同じでも英語版の財務諸表バージョンを別に定義する必要があります。同じ階層の言語が別の財務諸表バージョンをつくるイメージ。

財務諸表バージョン:自動割当明細キー

財務諸表バージョンを設定する際に、明細キーを手動で採番するか、自動で採番するかどうかを設定する項目です。

明細キーとは、財務諸表バージョン内の階層・項目を識別するためのキー項目のことで、自動採番にすると1から順に採番されていきます。

財務諸表バージョン:勘定コード表

どの勘定コード表を割り当てるかを設定します。

この勘定コード表に含まれる勘定コードのみが、財務諸表バージョン内で利用することができる。つまり、財務諸表バージョン側で階層を設定したとしても、目的の勘定コードが勘定コード表内になければ、その勘定コードの金額は財務諸表に出力されません。

特別な要件がない限り、会社コードに割り当てている勘定コード表=財務諸表バージョンの勘定コード表で設定します。

以上で財務諸表バージョンの「枠」が出来上がりです。

ここまでの設定はそもそもの設定、つまり財務諸表バージョンの題名と概要を設定しただけです。したがって、このまま財務諸表バージョンを指定して財務諸表を出力しようとしても、何も表示されません。

ここから実際にどの部にどの勘定コード残高を出力するか?の階層定義を行うことで財務諸表バージョンの設定が完了します。

財務諸表バージョンの階層設定:FSE2

第1画面で先ほど設定した財務諸表バージョンのコードを指定し、実行ボタンを押下した際の画面がこちらです。

この画面は設定がある程度完了している財務諸表バージョンの階層を表示しています。画面を見ると、階層関係が一目でわかるようになっていますね。

そして、さらに階層を辿り最下層にたどり着くと、以下のようにその階層に勘定コードを割り当てていることが分かります。

この例では、階層が「資産 > 現金および現金同等物 > 小口現金」のように設定されていることが分かります。そして、最下層の「小口現金」には勘定コード「10010000」が割り当てられています。

つまり、勘定コード10010000、財務諸表では資産の部の小口現金の金額として報告されるということになるわけです。

階層定義:勘定コードの割り当て方

勘定コードを階層に割り当てる方法には大きく分けて2通りあります。それぞれのメリット・デメリットを解説しておきます。

勘定コードを個別に指定する

先ほど例示した財務諸表バージョンはこの例です。

勘定コードの開始値・終了値を同一の勘定コードで設定していきます。勘定コード一つひとつを階層に割り当てていくイメージです。この場合のメリットとしては「分かりやすい!」ことが挙げられます。

財務諸表バージョンを開いていけば、そこにどんな勘定コードが割り当てられているかを個別に知ることができます。

勘定コードを範囲指定する

勘定コードを範囲指定すなわち「00000~00010」までを「小口現金」の階層に割り当てる、といったやり方です。

もう一度画面を見てみると、開始勘定・終了勘定があることからこちらが本来の使い方と言えるでしょう。

開始勘定・終了勘定を別に指定して勘定コードの範囲していという形をとっておけば、勘定コードを追加した際に「財務諸表バージョンへの割り当て作業が不要!」です。

その範囲にある勘定コードであれば、勘定コードを作成したタイミングで自動的に財務諸表バージョンへの割り当てが完了していることになります

一方で、システムの運用歴が長くなってくると、日々刻々と追加・修正される勘定コードが事前の採番体系の壁を打ち破ることもあります。

このとき非常につらい思いをするのが、この範囲指定のデメリットでもあります。

財務諸表バージョン更新時の注意点

財務諸表バージョンを更新する際には、勘定コードが事前に登録されている必要があります。もし登録されていないタイミングで、財務諸表バージョンに勘定を追加しようとすると「勘定コードXXXXは勘定コード表OOOOに登録されていません」というメッセージが表示され、更新が行えません。

ちなみに、このメッセージが出るのは、開始勘定と終了勘定の間に1つも勘定がない場合です。

すなわち、勘定コードを個別指定する場合に起こりがちです。勘定コードを範囲指定している場合には、1つでも勘定コードが含まれていればよいので発生しづらくなります。